Removing moss during track maintenance ― 2024年07月11日 06:00

Railcar around the bright green garden ― 2024年07月11日 06:07

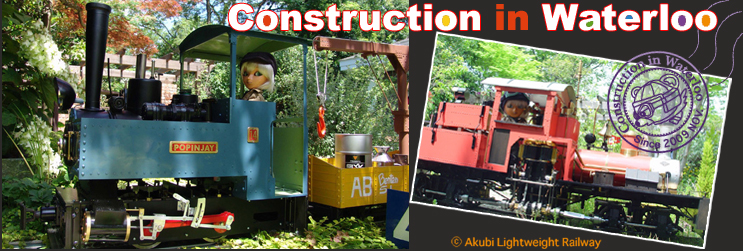

Stationmaster's inspection ― 2024年07月12日 06:00

第2機関庫のドアが開いています。レールカーが出たあとです。駅長がなにかを見ているふうですが、ただ風上を向いているだけ。左は小さい機関車の運転場。

線路に沿って歩いてきました。レールカーが奥に見えています。丸くこんもりとした緑は紫陽花。

採石場を視察しているところ。トラックとブルドーザが線路の上にのっています。

74式は、ここ2日ほど、キャタピラをヤスリで削り、スプロケットとの当たりを微調整しました。滑らかに(スプロケットと噛み合って)回るようになりました。クラッチと燃料タンクも改善されたので、いよいよ走行試験に臨めます。写真は、砲塔の底板だけがセットされている状態で、砲塔の上部は奥のツールボックスの引出しにあります。砲身を上下させる機構を考えているところ。

One truck Shay running by air in 10th JAM International Model Railroad Convention ― 2024年07月12日 06:03

Hydrangea flower buds ― 2024年07月13日 06:00

Double Fairlie Pandora running by air in 10th JAM International Model Railroad Convention ― 2024年07月13日 06:05

欠伸軽便鉄道通信27 ― 2024年07月14日 06:00

流線型の機関車(連載第27回)

「流線型」という言葉を知っていますか? 僕が子供の頃には、小学生でも多くの人が使っていました。飛行機やレーシングカーなどは、速く飛んだり走ったりできるように、滑らかな曲面でおおわれています。この空気抵抗が小さくなるような形が流線型です。自然界にも、水中を泳ぐ魚や空を飛ぶ鳥など、流線型のお手本があります(図1、2)。

乗り物の最高速度は主に、パワー(馬力)ではなく、空気抵抗、つまりボディの形で決まります(パワーが影響するのは加速度)。ラジコンのレーシングカーも、ボディを被せた方が(重くなるのに)速くなります。自転車も、流線型のボディを被せると、最高速度が上がります。

飛行機が登場した頃、鉄道車両も流線型のボディで高速化しようというブームがありました。今から90年ほどまえには、流線型の蒸気機関車が各国で登場し、最高速度が競われました。皆さんが知っている蒸気機関車は、動輪やボイラの周囲に突起物が多く、いかにも空気抵抗が大きそうな形ですが、滑らかな流線型のボディでおおえば、きっと速く走れるだろうと考えたです(写真1~3)。

日本の蒸気機関車も、改造して流線型にしたものが幾つか作られました。当時の子供たちには、今の新幹線の新型のように人気があったことでしょう。

イギリスやドイツでは、時速200kmを超える蒸気機関車の記録も樹立されました(その後、今も破られていません)。しかし、効果は期待したほど大きくなく、むしろ、カバーされているため点検・整備の面でデメリットが多く、ほとんどの機関車が元の形に戻され、流線型のブームは去りました。

その後、電気機関車や電車、あるいはディーゼルカーなどで、前面を曲面にしたデザインが採用され、現在の鉄道車両では、流線型はごく一般的になりました(写真4)。

空気抵抗を小さくすることも大切ですが、形状によっては上下の力が作用します(図3)。また、カーブでは遠心力が作用するので、高速走行にはボディ形状以外に工夫が必要です(図4、写真5、6)。

かつての流線型は、人間が「格好良い」と感じる形状を基に、模型の風洞実験などで確認をしました。しかし、現在では流体力学に基づくシミュレーション(コンピュータ解析)によって、最適な形状を求めることが可能です。新幹線の先頭車両などは、魚にも鳥にも似ていない、自然界にもない形をしていますが、計算に基づいた形は、既に自然や人間の感覚を超えたといえるでしょう。

「格好良い」は、とても大事な感覚です。皆さんも、格好の良いものを沢山見て、格好良さを見る目を養いましょう。

写真1 ドイツの流線型蒸気機関車05型: 実機もこのような赤い塗装だった。模型は45mmゲージで、テンダに搭載したボイラとオシレーチングエンジンで走る。カバーはアルミ板で製作。

写真2 アメリカの流線型蒸気機関車: ペンシルバニア鉄道T1型の45mmゲージの模型。アルコールが燃料のライブスチーム。

写真3 イギリスの流線型蒸気機関車: ゴールデンアロー号を少しショーティにして自作した模型。動力は電動。45mmゲージ。

写真4 スイスの流線型電車: レッドアロー号をショーティにして木と金属で自作した模型。45mmゲージ。

写真5 高速実験車: ウェットティッシュのケースで作った高速実験車。45mmゲージ。

写真6 高速実験車: 重心を低く抑えた高速実験車。45mmゲージ。欠伸軽便では最速記録を保持。

図1 走行中の力のつり合い: 等速走行中は、駆動力と抵抗がつり合っている。抵抗には、主に空気抵抗ところがり抵抗がある。空気抵抗は速度とともに増加し、高速時には大部分が空気抵抗となる。

図2 流線型の基本的なフォルム:水や空気などの流体中を移動する物体が受ける抵抗は、その形によって大きな差がある。流線型は周囲の流れがなめらかになるため抵抗が少ない。流線型でない形は、後方に渦が発生して抵抗が大きくなる。

図3 浮き上がらない形: 飛行機の翼型を上下反対にすると、走行時に下方へ押しつける力(ダウンフォース)が作用し、脱線を防ぐ。

図4 カーブを高速で走るための工夫: カーブ外側を高くする(この傾斜をカントという)。高速になるほどカント角を大きくする必要がある。飛行機のように主翼とその舵(エルロン)があれば、遠心力を相殺できる。模型なら実験ができるのでは?

Five live steamers ― 2024年07月14日 06:08

Train operation for guests ― 2024年07月15日 06:00

7月はなんと6組のゲストがあります。1回の人数は1〜5人です。この時期は天候が良いためかも。今日は、この2列車が運行。同じ向き(「くだり」周回)になっています。

少し曇っていて、風もあって涼しい一日でした。駅長はゲストへの対応は慣れています。

切り株に乗っているのは、リスのフィギュア(ウサギかもしれません)。左はランプです。

今日も、戦車のテストをしました。エンジンをかけてキャタピラを回すと、どこか不具合が見つかるので、そのつど修正をしています。最近のトラブルでは、ファーストマフラの出口のオレンジのチューブ(シリコンチューブで260℃まで耐熱)の上からストラップで締めて留めてあった、そのストラップが熱で溶け、チューブが外れてしまう事態が。エンジンヘッドは空冷されていても、マフラは冷やされていないのが原因かと。ちなみに、セカンドマフラ以降は温度が下がるから大丈夫だと想像できます。

今日は、実際に5分ほど走らせてみました。まあまあの結果です。操縦は非常に簡単。走りっぷりもまずまずでした。ちなみに、ストラップの代わりに針金で締めた結果、5分間はもちました。

排気が白いのは、オイル分が多い、つまりエンジンに送られる燃料が「濃い」ということです。エンジンが新しくブレークインするとき、あるいは充分な冷却ができない場合などには、濃いめに設定します。薄くすると、燃費が良くなり、パワーも出ますが、オーバ・ヒートしやすくなります。燃料の濃さは、ニードルバルブで任意に調整できます。

最近のコメント