佐藤氏のジャイロモノレール ― 2016年10月13日 09:17

佐藤隆一氏から、写真をいただきました。先日(8/6)ここでご紹介したY氏の試作機で、ジンバルに反復元力をかける機構が備わっているのを参考にされ、佐藤機にもスプリングによるメカニズムを追加されたそうです。結果は非常に良好で、苦手だった方向のカーブも通過できそうだ、とのことです。

写真では、上部の金具でスプリングの張力を加減できるようになっていることがわかります。

現在、<ジャイロモノレール研究所>に追加するページを作っています。近々アップする予定です。内容は、欠伸軽便の試作モデルの紹介です。その後、欠伸軽便以外のジャイロモノレールについても、紹介やリンクをしたいと考えています。

シェイの撮り方 ― 2016年10月13日 10:55

深林鉄道? ― 2016年10月14日 14:05

崖っぷち ― 2016年10月15日 11:21

毎日サイクリング ― 2016年10月16日 12:16

ジャイロ研究所に新ページ ― 2016年10月17日 09:19

ジャイロモノレール研究所に新しいページを追加しました。これまでの試作モデルの説明と動画集です。

上の写真は、アメリカのジャイロスコープス&フライホイールズというおもちゃで、ジャイロはぎざぎざの付いたリップコードを引き抜いて回します。車輪は弾み車が付いていますが、ジャイロとは連動していません。いちおう立派なモノレールコースがあるのですが、すぐに脱線して上手く走れません。ドイツのおもちゃを真似して作ったみたいですが、だいぶレベルが落ちます。

今日も朝から運行しています。落葉掃除の合間に走らせています。

トラムと佐藤氏のジャイロ ― 2016年10月18日 14:56

先日、佐藤氏のジャイロモノレールに反復元力のスプリングが装備された、という写真をご紹介しましたが、その効果があって、8の字走行が可能になったそうです。

今日は、トラムを走らせました。45mmゲージです。電池で走るので、落葉があっても不都合はありません。

薪小屋の要望があり、今日これを製作しました。

Gyro monorail No.12 ― 2016年10月19日 10:21

撮り直し ― 2016年10月20日 14:15

AB10&AB20列車平常運行 ― 2016年10月21日 11:39

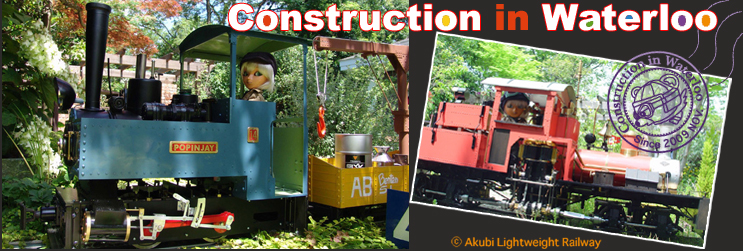

秋晴れです。欠伸軽便の顔とも言える列車が今日も快走しました。

この頃、単機で運行することは少なくなっていますが、コネクタを抜くだけで簡単に切り換えられます。しかし、もともと重連を想定してAB20を作ったので、これが平常のスタイルです。魅力はなんといっても、4つのモータのハーモニィ。

深い谷底を臨むカーブ。スリルがありますね。

最後尾のカブースも最古参です。ホィッスルは今はなきトンネル模型の製品を使用(スピーカボックスはAB10に搭載)。実機の音なのですが、何の音かは忘れてしまいました。どの機関車の音が良いか、ときかれて、なんでもいい、と答えたところ、拘りのなさに呆れられました。その思い出のホィッスルです。

最近のコメント