欠伸軽便鉄道通信33 ― 2024年10月06日 06:00

どのゲージにするか問題(連載第33回)

「ゲージ」とは、左右のレール間の距離のことで、日本語では「軌間」といいます。レールの中心間距離ではなく、内のりです。鉄道模型は、ゲージによって車両のだいたいのサイズが決まります。日本で最も多くの人が楽しんでいるNゲージは9mmゲージで、これよりひとまわり大きいHOゲージは、16.5mmゲージです。

庭園鉄道で人が乗って運転を楽しむサイズは、3.5インチ(89mm)か5インチ(127mm)か7.5インチ(190.5mm)ゲージが一般的です(ただし、5インチクラスはアメリカでは4.75インチが多く、7.5インチクラスはイギリスでは7.25インチが大半になり、国によって微妙に違う)。ゲージが異なると、その線路を走らせることができません。車輪や車軸は、線路のゲージに適合するように作られています。大型の模型では簡単にゲージを変更することは困難です。

庭園鉄道として屋外で楽しむ32mmゲージや45mmゲージの場合は、車輪を少しずらして車軸に固定し直すことで、ゲージの違う線路に対応できるものがありますが、ごく一部といえます。

したがって、自分の鉄道を建設するときに一番考えなければならないのは、どのゲージにするのか、という問題です。そのゲージで車両が増えると、別のゲージに変更することが難しくなります。不自由なことですが、実物はもちろん模型でも、これが鉄道の宿命といっても良いでしょう(図1、写真1~4)。

自分だけで楽しむなら、ゲージは自由に決められます。半端な数ではなく、5cmとか10cmでも良いわけです。しかし、友達と一緒に走らせたり、どこかの運転場へ自分の車両を持ち込んで走らせるなら、既に普及しているゲージにした方が断然有利ですし、既製品の各種のパーツも利用できます。

どんな種類の車両を走らせたいかによっても、選ぶゲージが違ってきます。実機が大型で長い編成を楽しみたいのなら、模型はできるだけ小さい方が有利で、ゲージも1ランク小さくすると良いでしょう。逆に、小型の車両が好きな人は、模型は大きく作って楽しむことができます。大きいほど工作は簡単ですし、大きいからといって、比例して費用がかかるわけでもありません。小型機は小回りが利くものが多く、ゲージが大きくても、結果的に狭い場所で走らせることができます(図2)。

実物そっくりの模型(スケールモデル)を作りたい人は、ゲージが決定すると縮尺が決まり、実物のゲージと模型のゲージの比が、スケールダウンする縮尺率となります。作りたい模型がどれくらいの大きさになるのか、想像してみましょう。

図1 鉄道模型の主なゲージ: 小さい模型は室内で楽しむのが一般的。屋外に線路を敷く場合は、ある程度の大きさが必要。さらに大きいものでは、自分が乗って運転を楽しむことができる。

図2 大型機か小型機か、どちらが好き?: 走らせたい車両によって製作するサイズ、取扱い方法が違ってくる。大型機や長編成が好みなら小さいスケールに、小型機なら大きいスケールで楽しむのが一般的。

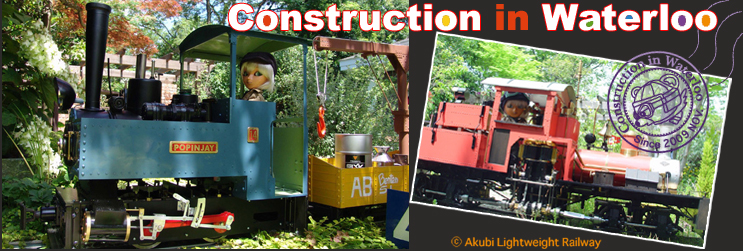

写真1 ゲージが大きい方が小さい場合もある: 写真の左は45mmゲージの1番スケール(32分の1スケール)。右は32mmゲージの16mmスケール(イギリスで多い19分の1スケール)。このように、ゲージの大きさと模型の大きさが逆転することもある。

写真2 運転して楽しめるサイズの機関車: 左は5インチゲージ、右は3.5インチゲージ。左は欠伸軽便最新の38号機のコッペル。右は、記念すべき最初のライブスチームで、OS社製のクラウス(キットで製作)。

写真3 同じ5インチゲージでもサイズは違う:左のハイスラは12分の1スケール。右のジャックは4分の1スケール。実機のゲージが違うため、同じ線路に乗るように縮尺すると大きさが逆転してしまう(実機のジャックは非常に小型)。

写真4 左のレールカーは、人が車内に乗り込んで運転できるサイズで製作した。5インチゲージとしては限界に近い大きさ。

追伸: 製作中の39号機。ボディがほぼ完成して、これから塗装を行う予定。

最近のコメント