欠伸軽便鉄道通信34 ― 2024年10月20日 06:00

スケールをいくつにするか問題(連載第34回)

これまで何度も使ってきた「スケール」という言葉ですが、日本ではこれを「縮尺」と訳していて、通常は「実物との比率」と解釈されています。12分の1とか48分の1などの分数がスケールだと理解している人が多いでしょう。

ところが、欧米では違います。たとえば、実物の1フィート(30.48cm)を何インチ(1インチは2.54mm)に縮小するのか、が「スケール」になります。地図や設計図の多くは、実物を縮小して描かれますが、そこには「この長さが1フィートです」という目盛が添えられています。これが、スケールなのです。

欠伸軽便鉄道は5インチゲージです。このサイズは通常「1インチスケール」と呼ばれていて、1フィートを1インチ(12分の1の縮尺)で作る模型という意味になります。このほかにも、イギリスの庭園鉄道でメジャな「16mmスケール」は、1フィートを16mmで作る縮尺なので、304.8÷16で、分数でいうと19.05分の1スケールになります。

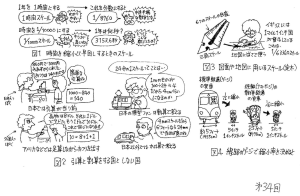

国によって微妙に異なりますが、16.5mmゲージのHOゲージは、3.5mmスケール(87分の1に相当)、32mmゲージのOゲージは、7mmスケール、45mmゲージの1番ゲージは、10mmスケールです。縮尺率の分数が、50分の1や100分の1など、キリの良い数字にはならず、半端な数字になるのは、12進法だったり、長さの単位が異なることが理由です。(図1~4)

さて、自分の庭園鉄道を建設するときには、スケールをだいたい決めておく必要があるでしょう。車両だけでなく、鉄道に関係する建物や人形などは、スケールが揃っている方が自然です。ただし、実物の鉄道にはさまざまなゲージが存在し、これを模型にする場合、同じ線路で走らせることを優先すると、結果的にスケールが統一できません。(写真1、2)

欠伸軽便鉄道でも、実物を想定して車両を作りますが、5インチゲージの線路を使うためには、スケールに6分の1から4分の1と、幅を持たせる必要がありました。運転士の人形を機関車に乗せる場合、各車両によって大きさの違う人形になります。

さらに、鉄道の周辺機器(信号機、踏切など)あるいは建物(駅など)のサイズをどうするのか、という問題もあります。鉄道の縮尺に合わせてトンネルを作ると、人間が乗ったまま通り抜けることができなくなります。信号機などは少し大きめに作った方が丈夫でメンテナンスも楽になるでしょう。かといって、山や川は、実物よりずっと小さいものしか作れません。

自分の鉄道ですから、それぞれが自由に決めれば良いことです。だいたいの縮尺を決め、あとはバランスを考えつつ、ある程度大まかに考える、というのが僕の方針です。

写真1 Oゲージと7/8インチスケールの車両の比較: どちらも32mmゲージの線路を走るが、左は45分の1スケール、右は7/8インチスケール(約13分の1)。縮尺率は約3倍も違う(実車は左のレールカーの方が右の機関車よりずっと大きい)。

写真2 45mmゲージの日本の蒸気機関車: この機関車は30分の1スケール。実車は1067mmゲージなので35.6mmゲージになるはずだが、多く普及している45mmゲージに合わせて車輪周辺を幅広くして作られている。

追伸 完成した39号機: 塗装が終わってほぼ完成。4サイクルガソリンエンジン機関車。

図1 時間を縮小して早回しにするときのスケール: 年、日、時間、分などが10進法ではないため、分数にすると半端な数になってしまう。この場合は、1年を何時間にするかを示す方が簡単。

図2 引算と割算をする国としない国: おつりを渡すときに日本では引算をするが、欧米では足算して(客が出した金額と品物+おつりが)同じ値段になるようにおつりを出す。縮小するときも、割算でなく、掛算で考えるためにスケールが設定されている。

図3 図面や地図に用いるスケール(定規): 実物のある単位が、図面ではこの長さになっている、と示すものがスケール。この定規があれば、何分の1なのか縮尺率を考えなくても良い。

図4 線路のゲージで縮小率を決めると: 自分の持っている線路で走らせるためには、実物の線路と自分の線路のゲージの比が縮小率になる。結果として、同じ線路でさまざまなスケールの模型が走ることになる。実機では小さい車両が模型では逆に大きくなる場合もある。

最近のコメント