欠伸軽便鉄道通信23 ― 2024年05月19日 06:00

楽しい線路計画(連載第23回)

線路をどのように配置するか、それを考えることが庭園鉄道の最初の楽しさでしょう。これは、Nゲージなどの小さな鉄道模型でも同じですが、庭園鉄道で特異な点は、土地や環境の制限を強く受けること、そして、車両が簡単には持ち上げられないことです。

線路は、屋外で自然環境に曝されますが、車両だけは、可能ならば室内に収めた方が賢明です。そうなると、庭園鉄道の基本的な線路配置は、車庫からスタートしたものになります(写真1)。

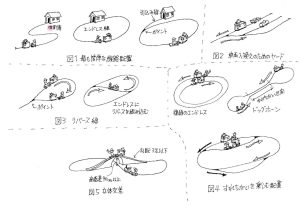

最も簡単な配置は、車庫から1本の線路が延び、行き止まりで引き返してくるものです。狭い敷地では、すぐに終点になってしまいます。可能ならば、線路をぐるりと巡らすエンドレスのプランが理想的です。この場合、車庫はトンネルのように、前後に出入口が必要になります(図1)。

複数の車両を走らせたいときには、ポイント(分岐)があると便利です。車両を入れ替えたり、列車を待機させたりするには、ポイントがいくつも欲しくなるはずです(写真2、図2)。しかし、ポイントは製作が難しく、完成品やキットを購入すると高額になります。できるだけ、ポイントの数を少なくすることが、最初のプランでは条件になるはずです。

自然の中を走る場合、同じコースでも逆向きに通ると、また違った風景になって新鮮です。リバースという線路配置を組み込むことで、これが可能となります(図3)。

列車が複数同時に走行するなら、エンドレスを複線にすると、すれちがいが楽しめます。単線でも、ドッグホーンと呼ばれる配置にすれば、一部区間ですれちがいができます。単線でも、駅だけを入替え可能な配置にするのも面白いでしょう(図4)。

さらに、鉄道風景として欲しいものといえば、立体交差です。進行する路線の上を越えていく列車は、憧れのシーンでしょう。ただ、庭園鉄道の場合、車両よりもずっと大きい人間を通すため、高低差は倍以上必要になります。また、人が乗る車両を引いて上るためには、勾配も急にはできません。たとえば、高低差が90cmあれば、ぎりぎり立体交差が成立しますが、この高さを勾配3%で上るためには、前後に30mの線路が必要です(図5)。欠伸軽便鉄道では、高さの車両限界を120cmとしているので、前後40m、合計80mが必要となり、この区間の土木工事も一人では大変な労力となるため、立体交差はまだ実現していません。

写真1 機関庫: 欠伸軽便の第2機関庫。右に見えているのが本線。

写真2 入換のためのヤード: ポイントが1つあれば、車両の入替えは可能。しかし、多くの列車を待機させるためには、ポイントが多数必要となる。

追伸1 デキ3のヒノキクラフト: 「子科」の読者の方から、彼が自作した銚子電鉄デキ3のキットをいただいた。ヒノキ板をレーザカットしたパーツを組むだけで、写真のように簡単に形になる。

追伸2 デキ3の塗装後の完成: それを塗装し、タミヤのギアボックスで電動化して屋外レイアウトで走らせた。Gスケール(22.5分の1)なので、Oスケールの2倍、HOスケールの4倍のサイズ。

図1 最も簡単な線路配置: 庭園鉄道には機関庫が必要。線路は機関庫から始まる。長く走り続けたい場合はエンドレスとし、機関庫をトンネルのように通過させる。ポイントで引込み線を作ると、エンドレスが本線となる。

図2 車両入換えのためのヤード: 車両や列車の入替えや、複数の列車を待機させるためにはヤードがあると便利。この場合、ポイントが必要になる。

図3 向きを変えるリバース線: 走りながら進行方向を逆向きにするリパース線では、どうしても1基以上のポイントが必要となる。

図4 すれ違いを楽しむ線路配置: 複数の列車が同時走行し、すれ違いを楽しみたい場合は、複線のエンドレスが最も簡単。ドッグホーンと呼ばれるエンドレス線でも、すれ違いが楽しめる。単線エンドレスでも、駅だけ複線にして、駅ですれ違うようにできる。

図5 立体交差: 庭園鉄道では、人が乗る車両がくぐりぬける必要があり、高低差が余分に必要になるので、立体交差を実現させることが難しい(図では勾配を誇張)。

最近のコメント