欠伸軽便鉄道通信30 ― 2024年08月25日 06:00

スターリングエンジンの機関車(連載第30回)

科学が好きな人なら、スターリングエンジンという名称を聞いたことがあると思います。蒸気エンジンには、水を熱して蒸気を作るボイラが必要ですが、スターリングエンジンは、水を使わず、空気を温めたり冷やしたりして、ピストンを動かします。200年ほどまえに発明されました(図1、写真1)。

蒸気エンジンの欠点は重いこと。たとえば、蒸気エンジンを動力とした飛行機はありません。ボイラが重いし、重量の割りに低出力のためです。ガソリンなどを使うエンジン(発動機)が登場するまで、動力飛行は成功しませんでした。自動車でもエンジンは軽量でなければならないため、蒸気エンジンは使われません。

ボイラがないスターリングエンジンは軽量ですが、残念ながら、蒸気エンジン以上に力が弱く、ほとんど実用的な用途には使われないのが現状です。同じ火力で比べると、蒸気エンジンの方がはるかに力が強く、人間を引いて走れる模型の蒸気機関車がありますが、スターリングエンジンには、これができません。さらに小さなおもちゃの機関車でも、走ることがやっとという程度です(写真2、3)。

ただし、利点もあります。スターリングエンジンは、温度差を利用して動くので、既に温度差がある場所に設置し、さほど力のいらない仕事をさせると役に立ちます。たとえば、ストーブの近くで空気を循環させるファンを回す装置なら、追加のエネルギィは不要で、ストーブの予熱で回り続けます。

欠伸軽便鉄道には、小さなスターリングエンジン機関車が3両あります。貨車を引いて力強く走るものは、世界的にも珍しい模型といえますが、これは、イギリスの工作技術雑誌に掲載された設計図のとおりに作ったものです(写真4)。

人が乗ったボートの動力に使われている例を、ネットで見かけたことがありますが、5インチゲージくらいの大きさでは、スターリングエンジンの機関車はまだ成功していないようです。どなたか、挑戦してみてはいかがでしょうか。ギアダウンして、ゆっくり走行させれば可能だと思います。

時代の流れとしては、蒸気エンジンやスターリングエンジンのような外燃機関から、ガソリンやディーゼルの発動機、あるいはジェットエンジンなどの内燃機関へ、高効率を求めて移行しました(図2)。今後は、これらも電動のモータに置き換わっていくことでしょう。モータは環境に優しいといわれていますが、火力発電が主流の日本では、二酸化炭素を大量に排出する点では問題が残ります。

写真1 単気筒スターリングエンジン: 最も簡単なタイプ。固形燃料を使用し、シリンダを火で熱するだけですぐに回り始める(蒸気エンジンのように水が沸騰するのを待つ必要がない)。

写真2 多気筒スターリングエンジン: 8気筒スターリングエンジンのおもちゃ。燃料はブタンガス。プロペラが回るというだけで、自動車や機関車の動力にするほどの力はない。

写真3 スターリングエンジンの機関車: ドイツ製のおもちゃ。プーリーを使って減速し、45mmゲージの線路を低速で走行する。燃料はアルコール。

写真4 スターリングエンジンの機関車: イギリスのモデルエンジニア誌に発表された図面を基に製作した45mmゲージの機関車。数両の貨車を引き、かなりのスピードで走ることができる。燃料はブタンガス。

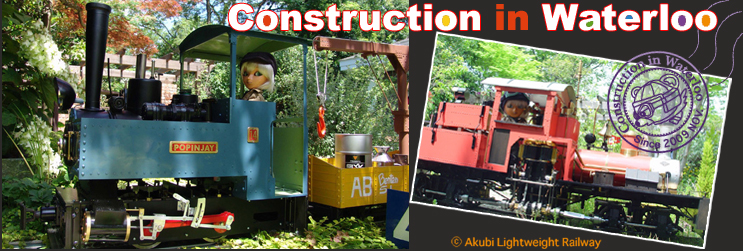

追伸 庭園内のガゼボを塗装: 春になり暖かくなったので、秋に建設したガゼボの外壁を塗装し、内部の家具も自作した。

図1 スターリングエンジンの仕組み: シリンダを火で熱する高温ピストンと、外気で冷却する低温ピストンからなる。両ピストンは位相が90度ずれている。この2つのシリンダで1組で、「単気筒」となる。

図2 外燃機関と内燃機関: 燃料をエンジンの外部で燃やすから「外燃」、エンジンの内部で燃やすと「内燃」となる。電気で動くモータも、火力発電所で燃料を燃やせば、二酸化炭素が排気されることでは同じ(発電所は高効率だが送電が非効率)。

最近のコメント